热门文章更多咨询

热门文章更多咨询

痉挛性斜颈作为局灶型肌张力障碍的常见类型,以颈部肌肉阵发性不自主收缩、头颈部异常扭转倾斜为特征,常伴随胸锁乳突肌、斜方肌等肌群痉挛性疼痛。其临床表现具有时间规律性——晨起症状轻,紧张、疲劳或情绪波动时加重,安静时减轻,入睡后消失。长期发展可导致肌肉增粗、对侧肌萎缩及心理障碍,严重影响生活质量。

具体来说,由于胸锁乳突肌、斜方肌等颈部肌群持续性或间歇性的不自主收缩,患者的头颈部会出现重复运动以及姿势异常的情况,部分患者还会伴有疼痛或震颤。根据姿态和运动方向,痉挛性斜颈可分为以下几种类型:

1.旋转型:患者的头部会绕着身体纵轴,不自主地向一侧进行痉挛性或阵挛性旋转。根据头与纵轴是否存在倾斜,又能细分为水平旋转、后仰旋转和前屈旋转这 3 种亚型。

2.前屈型:头部会不受控制地向胸前出现痉挛或阵挛性屈曲。

3.后仰型:头部不自主地向后方痉挛或阵挛性伸展,面部朝天。

4.侧倾型:头部偏离身体纵轴,不自主地向左或向右发生痉挛或阵挛性倾斜。

痉挛性斜颈的症状丰富多样,大多数患者表现出的是多种类型异常姿势的组合。而且,在用力、行走、情绪波动、身体疲劳或受到感觉刺激时,症状通常会加重;而在安静状态下,症状会有所减轻;入睡之后,症状则会完全消失。

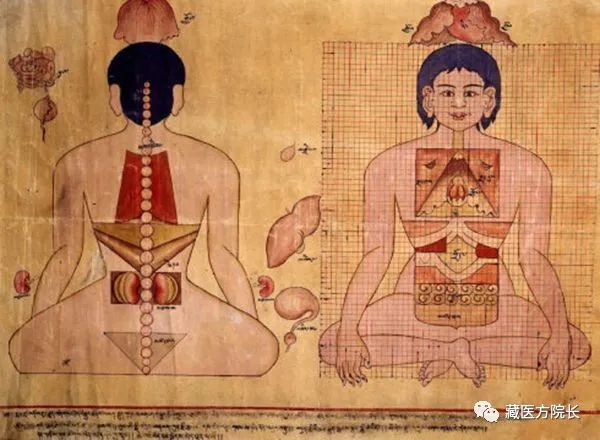

藏医学将痉挛性斜颈归为“白脉病”范畴,认为其根源在于“隆、赤巴、培根”三因失衡。隆(气)主导运动与神经功能,赤巴(火)调节代谢与热量,培根(土水)主管津液与营养。当三因失调导致气血瘀阻、脑部供血供氧不足时,白脉(神经系统)功能受损,引发颈部肌肉异常收缩。藏医强调“补隆养血、降隆溶瘀、顺隆行血”的治疗原则,通过调和三因恢复气血运行,从根源修复神经功能。

藏医药治疗的核心优势:整体调理与自然疗法

藏医药治疗的核心优势:整体调理与自然疗法

内服珍宝藏药,直击病灶

青藏高原独特环境孕育了高活性、低污染的藏药材(如麝香、藏红花、雪莲花、诃子),其补氧功效显著,能穿透血脑屏障改善脑部供血。

外治法协同增效,直达病所

藏药浴:2008年列入国家级非物质文化遗产,通过热力与药力双重作用透皮吸收,舒筋通络、活血化瘀,改善肌肉痉挛及疼痛,同时调节内分泌与代谢。

秀巴疗法:41味藏药与酥油调制外敷,配合推拿手法直达病灶,缓解肌肉僵硬。

霍尔麦疗法:热熨龙穴位调节血液循环,平衡三因,兼具镇静安神作用。

安东疗法:对病程较长者,通过古籍记载的外治技术改善深层肌肉粘连,显效迅速。

个性化与整体性结

藏医强调“一人一方”,根据体质、病程及并发症制定方案。结合饮食起居调整(如忌辛辣油腻、宜牦牛奶酥油茶),并配合情绪管理,实现“身心同愈”。

对比西医治疗:温和与长效的平衡

对比西医治疗:温和与长效的平衡

西医以肉毒素注射为主,但存在药效短暂、副作用明显(颈部无力、吞咽困难)及耐药性问题。部分患者无效,且反复注射可能加重神经损伤。藏医药则通过整体调理修复神经功能,副作用小,复发率低,尤其适合传统治疗无效或反复发作患者。

藏医药治疗痉挛性斜颈,以“三因平衡”为核心,融合内服外治、饮食调摄,形成从症状缓解到功能修复的完整路径。其天然、安全、个体化的特点,不仅为患者提供了无创伤、低副作用的治疗选择,更体现了传统医学“治未病”的智慧。

藏医药的千年传承,始终以尊重人体自身规律为根基。对于痉挛性斜颈患者而言,选择藏医药不仅是对症治疗,更是对长期健康与生活质量的深度投资。当颈部异常运动不再成为社交障碍,当疼痛与焦虑逐渐消散,患者终能重拾挺直腰杆的自信,拥抱更从容的人生。